A Fundação Lemann acredita que pessoas inspiradoras, como a Deborah Lourenço, vão transformar o Brasil em um país com mais oportunidades para todas as pessoas. Saída da periferia do Rio de Janeiro, essa jovem mulher carioca começou a estudar inglês com dez anos de idade e, aos 14, já ajudava a pagar metade do curso. De lá para cá, nunca desistiu da educação — seja em inglês ou em português.

Abaixo, leia a história dela!

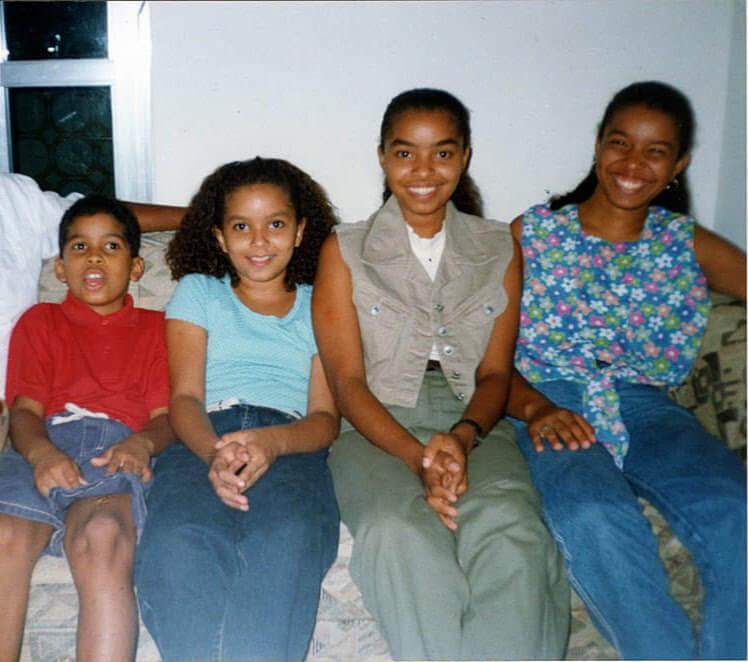

Olá, sou a Deborah Lourenço, tenho 32 anos e nasci em Quintino, um bairro periférico do Rio de Janeiro. Cresci em uma família cuidadosa, presente, com pai, mãe, quatro filhos. Tenho duas irmãs e um irmão. Aqui, vou contar a minha história que, desde sempre, esteve ligada à educação. Eu me lembro da escola como um espaço de desafio, mas não acadêmico. Sei que pode soar como falta de humildade, mas sempre tive facilidade para absorver o conteúdo das aulas. A escola era um local de obstáculos interpessoais, onde me sentia desafiada a sair da zona de conforto. Tinha que lidar com os colegas, com os professores, falar em público.

Desde pequenininha, a escola foi um lugar de muito amadurecimento, mas só entendi isso no final do Ensino Médio, o que fez toda a diferença. É daí que vem o meu carinho pela escola, um espaço transformador cheio de crianças, adolescentes e jovens que estão se descobrindo juntos. Na escola, nos tornamos quem somos, é onde criamos a nossa identidade. Acho isso fantástico.

No entanto, meu primeiro contato com a educação foi dentro de casa. Quem me alfabetizou foi minha mãe. Ela começou a me ensinar a ler e a escrever quando eu tinha quatro anos. Aos cinco, eu estava alfabetizada e, aos seis, entrei na primeira série. Nessa época, a gente fazia parte de um igreja evangélica pequena, de bairro, que incentivava a educação das crianças. Minha mãe tem ensino técnico em química, que ela nunca usou, mas algumas professoras que faziam parte da igreja montaram um grupo e treinaram as mães da comunidade.

Até então, a educação para mim era familiar, algo próximo à igreja. E, de repente, eu, que era uma criança muito tímida, estava animada para ir à escola, porém, ao mesmo tempo, me sentia acuada e envergonhada. Mesmo novinha, lembro de ficar pensando em maneiras para fazer amiguinhos. Iniciei os estudos em uma escola privada porque tinha bolsa. Fiquei lá até a quarta série do Ensino Fundamental. Antes de começar o quinto ano, meu pai me chamou para uma conversa e disse que a bolsa não seria estendida e que ele não teria condições de me manter em uma escola particular.

Foi assim que entrei para o Colégio Pedro ll, uma instituição de referência no Brasil. Foi um novo desafio. Toda aquela timidez que eu tinha vencido no ambiente de escola pequenininha, de duas turmas por série, voltou. Adoraria dizer que passei rapidamente por essa fase, mas levei anos para isso. Só comecei a superar mesmo lá pela oitava série, quando encontrei o meu grupo.

No Ensino Médio, comecei a sair um pouco mais da minha bolha. Entrei para um curso técnico de elétrica. De manhã, fazia a escola técnica e, à tarde, corria para o Pedro ll. Tive essa rotina puxada dos 15 aos 17 anos. Nesse meio tempo, o grupo de amigos que, com custo, eu formei, se desfez: um mudou de turno, um saiu da escola, outro começou a namorar e não tinha mais tempo para mim e os outros dois amigos que sobraram resolveram namorar entre si e decidiram não falar mais comigo. Então, fui de cinco colegas, o que já era pouco, para zero. A partir daí, eu não queria ir para a escola com medo de ficar sozinha, mas não tinha escolha.

Eu era adolescente e me senti abandonada. Mas, para mim, foi um ponto de virada, uma guinada na minha percepção de mim mesma e na minha postura de vida. Lembro de um dia me questionar: “Deborah, não é possível você estar nessa escola desde a quinta série e não ter amigos. Se você não tem amigos em um lugar desse tamanho, a culpa é só sua”. Percebi, então, que eu era muito exigente. Como me saía bem com as matérias, ficava impaciente com os colegas que não iam bem. Me achava mais inteligente do que todo mundo. Eu era muito besta, não tem outra palavra.

O que mais me tocou na época foi um grupo de meninas negras que eram marginalizadas pelo grupo, excluídas desnecessariamente. E eu era parte disso, as julgava pelo comportamento diferente do meu, pelos gostos musicais e jeito de se vestir. Havia ali, na forma como eu lidava com elas, preconceito. Foram essas meninas que viram que eu estava sozinha e me convidaram para sentar com elas, me incluíram, me acolheram.

O tio Dito e as aulas de inglês

Antes de contar sobre o que veio depois do Ensino Médio, vou voltar um pouco para os dez anos de idade, quando comecei a estudar inglês. Tenho um tio que só apareceu na minha vida relativamente tarde por conta de questões familiares. Ele era irmão da minha mãe e se chamava Benedito Orlando, o tio Dito. Uma das formas do meu tio apoiar financeiramente minha família, que estava passando por dificuldades, era pagando a minha mãe para fazer faxina na casa dele. E, às vezes, eu a acompanhava no trabalho. Enquanto ela fazia a limpeza, eu mexia nos livros do meu tio. Aos dez anos, já adorava a ler.

Um dia, o tio Dito me viu fuçando em um livro e pediu para eu ler, mas como estava em inglês, não consegui. Ele, então, pegou um maço de dinheiro, entregou para a minha mãe e pediu para ela me matricular em um curso de inglês. Eu mostrava meu boletim para ele todo o bimestre. Foram dois anos assim até que o tio Dito faleceu. Não consegui continuar indo às aulas porque meus pais não tinham condições. Lembro que, na época, a igreja até se uniu para pagar o meu inglês por mais um tempinho, mas depois tive que me virar para estudar por conta própria. Eu ia à biblioteca, pegava livros de inglês, tirava dúvidas com professores e com colegas. Também ouvia muita Céline Dion, Roxette e ia praticando em casa.

No curso técnico, eu era aluna aprendiz e recebia para estudar. Era proporcional a um salário mínimo e ia aumentando a cada semestre. Então, cheguei para o meu pai e fiz um combinado: eu pagaria a metade do curso de inglês e ele, a outra parte. Quando voltei para o curso, peguei a mesma turma que eu tinha abandonado. Aí decolei, continuei aprendendo bastante. Gosto muito de falar inglês.

Não gosto que a minha história seja vista como um conto de sofrimento. Em nenhum momento eu sofri. O Brasil tem dezenas de histórias, essa é a minha e eu a relato com muita alegria porque foi o jeito que consegui encontrar o meu caminho, com o apoio de muita gente: da família, da igreja, de colegas que emprestavam livros, de professores que tiravam dúvidas.

A primeira vez nos EUA

Em 2005, aos 17 anos, fui jovem embaixadora. O Jovens Embaixadores é um programa da Embaixada dos Estados Unidos que tem como alvo alunos brasileiros do Ensino Médio da rede pública que se destacam, têm bom desempenho acadêmico, certa experiência em trabalho comunitário e conhecimento da língua inglesa. Uma amiga me avisou das inscrições, mas com medo de não ser aprovada, fui me boicotando e só me inscrevi no último dia. Mesmo assim, fui uma das selecionadas e, como prêmio, fui com outros estudantes aos EUA.

A viagem começava em Washington, seguia para West Virgínia e, depois, para Chicago. Foram duas semanas. A ideia era criar pontes em um programa de soft diplomacy, então, visitamos escolas, centros de movimentos sociais. Tudo com a ideia de que a gente se inspirasse. Foi ótimo, mudou a minha vida.

Faculdade e o estudo no exterior

Antes de viajar, fiz o Enem porque o Pedro ll nos incentivava, mas, na época, ainda não existia o Prouni. Também prestei vestibular para a UERJ porque era perto de casa. Não tentei a UFF, pois ficava mais longe e eu gastaria muita condução, nem as particulares porque não havia perspectiva de ganhar bolsa. Minha ideia era prestar o vestibular como teste e, depois, tirar um ano para fazer um cursinho. Porém, tudo mudou. No fim de janeiro, o governo federal anunciou a criação do Prouni. Fui à casa de uma amiga porque eu não tinha internet e usei o computador dela para me inscrever no Prouni. Vi que a PUC era uma das opções e que eu qualificava para a bolsa integral. Fiz a inscrição e passei em relações internacionais na PUC-RJ. Lembro de chorar bastante naqueles dias. Eu não acreditava que tinha conseguido uma bolsa integral para o curso que queria. Fiquei muito feliz.

Comecei a PUC e, lá, conheci a EducationUSA, uma plataforma que apoia brasileiros para estudar em universidades americanas. Não acredito em horóscopo, mas deve ter ocorrido algum alinhamento cósmico maravilhoso em 2005 porque foi um ano bom para mim. Era um piloto do programa e eles pediram para eu participar. Fiz os primeiros períodos na PUC enquanto me candidatava à faculdade no exterior. Até que fui aprovada para o Smith College.

A bolsa não era integral e eu teria que levantar um dinheiro para os estudos. Como a EducationUSA faz parte da rede diplomática, o pessoal do Consulado americano no Rio ficou sabendo. Foi assim que o Robert, um funcionário do Consulado, começou uma vaquinha, sem me falar nada. Quase na véspera de confirmar ou negar a minha ida à universidade nos EUA, recebi a notícia da vaquinha. Eu tinha, então, os dólares do rateio, fora a quantia que a própria faculdade me daria de bolsa. Se eu topasse pegar um empréstimo com a faculdade em um programa parecido com o Fies, poderia fazer, pelo menos, o primeiro ano. Conversei com a minha família e decidimos que, se eu não conseguisse ir para o segundo ano, voltaria para a PUC com uma experiência legal. E se conseguisse, ótimo, voltaria com uma experiência mais legal ainda.

Tranquei a PUC e lá fui eu fazer os últimos dois anos e meio de faculdade em Smith, que fica em Massachusetts, numa cidade chamada Northampton. No segundo ano, a vaquinha se repetiu e eu também pude contribuir porque estava trabalhando na faculdade. No último semestre, nem precisei de vaquinha porque consegui um emprego na faculdade que me dava um bom desconto no pagamento das mensalidades.

Depois de formada, passei por um sufoco. Em 2008, os Estados Unidos passaram por uma crise. Então, me formei e não conseguia emprego em lugar nenhum. Estava nervosa porque tinha um prazo para devolver o quarto da faculdade e eu não queria voltar imediatamente ao Brasil porque me formei em dezembro, mas a formatura só aconteceria em maio. Eu queria muito participar daquela cerimônia tradicional, com beca, chapéu. Por isso, precisaria ficar nos Estados Unidos por mais seis meses. Lembro de procurar trabalho desesperadamente. Até que pedi à mãe de uma amiga para morar com elas de graça enquanto não conseguia um trabalho. Ela aceitou com uma condição: assim que eu tivesse um emprego, pagaria uma porcentagem para ajudá-las com as despesas.

Pouco tempo depois, eu e minha amiga conseguimos um trabalho no Young Peoples’ Project, o YPP, um grupo de mentores que treina alunos do Ensino Médio em situação de risco para que esses jovens ensinem matemática de reforço para crianças de primário. O público alvo do projeto não são os pequenos, embora eles se beneficiem com o aprendizado de matemática. O objetivo do YPP é ajudar adolescentes marginalizados a ter uma noção de emprego, a aflorar habilidades para o mundo do trabalho. Foi maravilhoso estar com aqueles jovens. Trabalhei lá por seis meses e pude ir à minha formatura, de beca, bem bonitinha.

De volta ao Brasil

Quando retornei ao Brasil, continuei na área da educação, trabalhando na Project Access, uma empresa inglesa de turismo social, que recebia jovens da Europa que vinham fazer serviço voluntário no Rio de Janeiro. Fui diretora da organização por quatro anos. Eu adorava acompanhar essa garotada que estava passando por aquele momento de definição da vida, de se descobrir. Depois, comecei a trabalhar na EducationUSA como orientadora, ajudando pessoas que queriam estudar nos Estados Unidos.

Fundação Lemann e Barack Obama

Em seguida, fui fazer mestrado em Stanford. E, mais uma vez, a educação me pegou. Estudei políticas públicas educacionais. Com o mestrado, percebi que não tinha como fugir da educação. Esse encantamento que eu tenho com a educação e o potencial que a educação tem de mudar vidas me motiva e move as minhas escolhas profissionais. Vale a pena persistir na educação.

Foi nesse período que me tornei uma Lemann Fellow. Eu sabia que existia uma organização, a Fundação Lemann, que dava bolsas para alguns programas de estudos. Assim, me candidatei para Harvard e Stanford porque tinham programas que me interessavam, passei nas duas e escolhi Stanford. Eu achava que a Fundação Lemann era um lugar de e para a elite, mas me enganei. Descobri pessoas incríveis, ganhei contatos e oportunidades de desenvolvimento. Um dos destaques dos meus anos é o Encontro Anual de Líderes. Cheguei a adiar uma cirurgia para poder estar no encontro de 2019.

Por causa da Fundação Lemann, em 2017 eu e outros Lemann Fellows participamos de um encontro inspirador com o ex-presidente americano Barack Obama. Em maio de 2019, o encontrei novamente. Foi massa demais!

Câncer, superação e amor

Descobri, em fevereiro de 2018, um câncer de mama. Agora estou bem. Sem uma mama, mas bem. O tratamento acabou e foi melhor do que imaginava. Eu esperava algo mais monstruoso. Foi doído, claro, só que de um jeito diferente. A primeira reação ao diagnóstico, para mim, foi o medo: do físico, da cirurgia, um medo pelo lado estético também. Depois da operação, porém, essas questões foram resolvidas. Não senti tanta dor, a questão estética é esquisita, mas a gente se acostuma.

Vivi um processo de luto pelos projetos de vida interrompidos. Senti mais dor pelo que queria fazer e foi adiado, interrompido. Queria aumentar a minha família, ter filhos. O plano de 2017 era que isso acontecesse em 2019, e o câncer apareceu no meio do caminho. Foi um dos meus lutos. A gente perde alguns sonhos. Foi um ano ruim, diferente, mas não totalmente desprovido de coisas boas. Recebi apoio de bastante gente, de pessoas que eu já sabia que iriam me ajudar, mas também fui surpreendida por pessoas que eu não tinha noção do quanto tinham carinho por mim. Colegas que, frente ao meu diagnóstico, ficaram profundamente tocadas. Eu me senti muito amada. O Jorge, meu marido, sempre foi presente e eu já sabia que ele era maravilhoso, mas ele me mostrou um outro lado ainda mais maravilhoso de parceria.

Vida atual

Hoje, trabalho com a Cláudia Costin no CEIPE, o Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais, uma instituição vinculada à Faculdade Getúlio Vargas que também é parceira da Fundação Lemann. Coordeno alguns dos projetos do centro. É uma experiência nova. Está sendo legal aprender diferentes habilidades e desafios na realidade da educação brasileira.