Meu nome é Gina Vieira Ponte de Albuquerque, tenho 47 anos. Sou filha de dona Djanira Castro Vieira da Ponte, mineira de Manhuaçu, e de Moisés Manoel da Ponte, cearense de Sobral. Os dois migraram para Brasília na década de 1960 atendendo ao chamado de Juscelino Kubitschek, que pretendia erguer a capital do país ali. Ela atuou como trabalhadora doméstica, ele na construção civil.

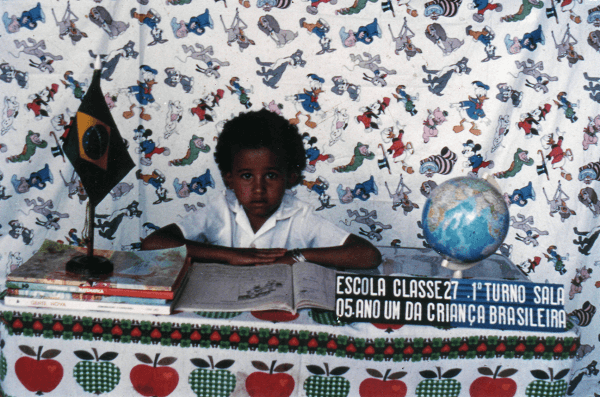

Conheceram-se por meio da minha tia Lindaura, irmã de mamãe, que também migrou para Brasília e tinha um bar na Vila do IAPI. Os dois se conheceram lá. Pouco tempo depois, estavam morando juntos e tiveram a primeira filha. Mais tarde, em 1972, eu nasci. Fui a primeira a nascer em Ceilândia, cidade criada para abrigar aqueles que, injustamente, foram acusados de serem “invasores”. Não por acaso, o nome de Ceilândia tem origem na sigla CEI, que significa Centro de Erradicação de Invasores.

Para criar seis filhos em condições desfavoráveis, seu Moisés e dona Djanira venceram vários desafios. Ele teve dificuldades para se manter como ajudante de pedreiro porque não era alfabetizado. Passou para vendedor ambulante. Vendia bolachões, uma espécie de biscoito branco, macio, que derretia na boca. Ele revendia o produto nas bodegas e quitandas que proliferavam na então pequena Ceilândia, na época com cerca de 82 mil habitantes. Hoje, já são mais de 500 mil. Minha mãe seguiu como trabalhadora doméstica. Por um período, ficou em casa cuidando dos filhos. Quando eu tinha 13 anos, ela voltou a trabalhar. Tornou-se auxiliar de limpeza no Minas Brasília Tênis Clube.

Os dois não puderam frequentar a escola e, por isso mesmo, tinham uma narrativa convincente sobre o poder da educação.

Minha mãe contava que, aos cinco anos, em vez de ganhar uma boneca ou um livro, recebeu uma enxada para capinar. Meu pai se declarava “rudo” e dizia que não conseguia aprender a ler e a escrever. Eles experimentaram de perto os desdobramentos da privação de uma formação educacional sólida. Meu pai contava, por exemplo, que o irmão dele, o tio Pedro, que tinha o Ensino Fundamental, chegou a Brasília e conseguiu emprego no Ministério da Saúde. Isso criou uma diferença abissal entre os dois. Desde o lugar onde moravam até os bens materiais e culturais que puderam acessar e construir.

Meu pai dizia: “Minha filha, no dia em que você entrar na escola, você vence tudo, você ganha o mundo.” Minha mãe não só concordava com a narrativa do meu pai, mas a endossava, reiterando que nós, meninas, nunca deveríamos depender de um homem para viver, e nos incentivava a estudar para termos autonomia financeira.

Eles determinavam que nós frequentássemos a escola e davam o suporte necessário para isso. Mamãe mantinha uma horta no quintal onde plantava quiabo, jiló, cheiro-verde, tomate, chuchu, maracujá, banana, abacate e toda sorte de plantas medicinais, como alfavaca, cidreira, assa-peixe e boldo. Ela complementava a nossa alimentação com essas hortaliças e dominava saberes tradicionais sobre o uso dessas ervas. Além disso, aprendeu a costurar e fazia nossos uniformes escolares e nossa roupa de cama.

Dona Djanira era uma exímia economista e fazia milagres com o orçamento. Reaproveitava da água que usava para lavar roupas ao palito de fósforo usado para acender a boca do fogão. Ou ela adotava essa parcimônia em tudo o que fazia ou não conseguiria nos manter na escola.

Minha mãe também resistia bravamente a uma prática recorrente na época. As meninas negras, em certa idade, eram convencidas a abandonar a escola para realizar trabalhos domésticos ou de babá — e eram parcamente remuneradas. A maioria das famílias apoiava a iniciativa porque via uma oportunidade de essa menina complementar a renda da casa. Mas dona Djanira era contundente e falava que se nós não adiássemos o desejo de obter bens materiais, terminaríamos limpando o banheiro dos outros.

Eu via as garotas usando coisas novas, compradas com o dinheiro do trabalho, e me lembrava do que a minha mãe dizia: “Se vocês começarem a trabalhar agora, não terão tempo para estudar e não vão conseguir mudar de vida.” Meu pai a apoiava e respeitava seus posicionamentos. Ela buscou a escolarização já adulta, foi alfabetizada pela minha tia mais velha, Maria José, e também frequentou o MOBRAL. Cursou até o que corresponderia à quarta série primária. Para o meu pai, o fato de a minha mãe saber ler e escrever era um bem imensurável.

A narrativa dos dois sobre o poder da escola me arrebatou. Desde que passei a ter a mínima compreensão do que eles diziam, o maior sonho passou a ser ir para a escola. Eu imaginava que lá seria um lugar mágico, cheio de histórias, brinquedos, livros, aprendizagem. Mas estava enganada.

Em um país como o nosso, que tem o racismo como elemento fundante e estruturante da sua história e cultura, é certo que na escola também haveria racismo. Quando entrei na escola, eu já era uma criança marcada pelo racismo.

Era uma garota silenciosa, assustada, sempre na expectativa de um safanão ou um xingamento.

Racismo na vida e na escola

Quando cheguei à escola e percebi o racismo, as violências e agressões, eu pensei em desistir, mas, ao mesmo tempo, a narrativa dos meus pais reverberavam com força. Eles diziam: “O único caminho possível é o da escola.” E, para me manter ali, tomei a decisão de me tornar invisível.

Como eu não entendia a razão das agressões, achava que estava fazendo algo para merecer aquilo. Então, entrava na sala muda, saía calada, não fazia perguntas. Sentava na última carteira me esforçando para ser invisível. Uma criança que se comporta assim dificilmente aprende. Aprendizagem requer engajamento, participação, envolvimento com o objeto de estudo, com o professor, com as outras crianças. Passei pela primeira série sem saber ler, escrever, profundamente envergonhada e com medo de que em algum momento alguém descobrisse. Para conseguir ir à série seguinte, enganei a professora. Ela tomava a leitura das outras crianças e eu fingia saber ler reproduzindo o que ouvia.

Para uma criança negra, que reiteradas vezes, é desqualificada e desacreditada, admitir o fracasso é muito difícil.

Eu sabia que era mais fácil dizer à professora que eu não sabia ler, mas imaginava quais seriam os desdobramentos e tinha medo. Foi assim que, apesar de todas as minhas fragilidades, passei para a segunda série e encontrei a professora Creusa Pereira dos Santos Lima. Era 1983.

Hoje, ela tem 72 anos e está aposentada. A professora Creusa tinha fama de ser muito rígida. Um dia, apesar de todos os meus esforços para não ser notada, ela me percebeu e me chamou até a sua mesa. Logo imaginei que levaria uma bronca, cogitei que ela tivesse descoberto que eu não sabia ler e escrever e que me repreenderia diante da turma. Eu estava aterrorizada.

O colo da professora Creusa

Para minha surpresa, ao chegar lá, ela não queria me bater ou me dar bronca. Ela fez um gesto que, para mim, uma criança negra, era absolutamente inesperado e inusitado: me colocou no colo. E não foi qualquer colo, foi um colo que mudou a minha história porque até onde eu me lembro esse foi o primeiro gesto amoroso que recebi no espaço escolar. A professora Creusa não só me acolheu de maneira afetuosa, mas se engajou para que eu aprendesse. Ela fazia esforços para eu vencer as dificuldades e, à medida em que percebia que eu estava aprendendo, ela vibrava com aquilo de uma maneira que eu pensava: “Por que que ela está tão feliz com o fato de eu aprender?”

No colo da professora Creusa, aos oito anos de idade, fui alfabetizada e venci minhas dificuldades a tal ponto que a primeira coisa que eu fiz quando me senti plenamente preparada foi formar meus três irmãos. Eles entraram na escola sabendo ler e escrever.

No colo da professora Creusa também tomei uma decisão importante, disse para mim mesma: “Não quero ser invisível, quero ser professora porque não há na vida nada mais importante para fazer do que o que essa professora fez por mim.” Vivíamos em uma região que, na década de 1980, era um dos maiores pontos de tráfico e, ali, o destino das meninas pretas estava mais ou menos traçado. O que me esperava era me envolver com o tráfico, engravidar precocemente ou ser encaminhada para o trabalho doméstico.

Quando a professora Creusa me apresentou outra perspectiva, a de mulher negra em um lugar de prestígio, como professora, eu comecei a compreender que aquele era um lugar que eu poderia ocupar. E nada me segurou, mesmo com tantas barreiras. Não tinha dinheiro para a passagem para escola nem para a comida. Nem todos os dias tinha comida na escola, então eu comia a marmita escondida, porque só tinha arroz e batata. Era uma escola pública frequentada por meninas e meninos numa situação econômica melhor do que a minha. Para ingressar nessa escola, havia um processo seletivo. Não estudava lá quem queria, mas quem passava na prova.

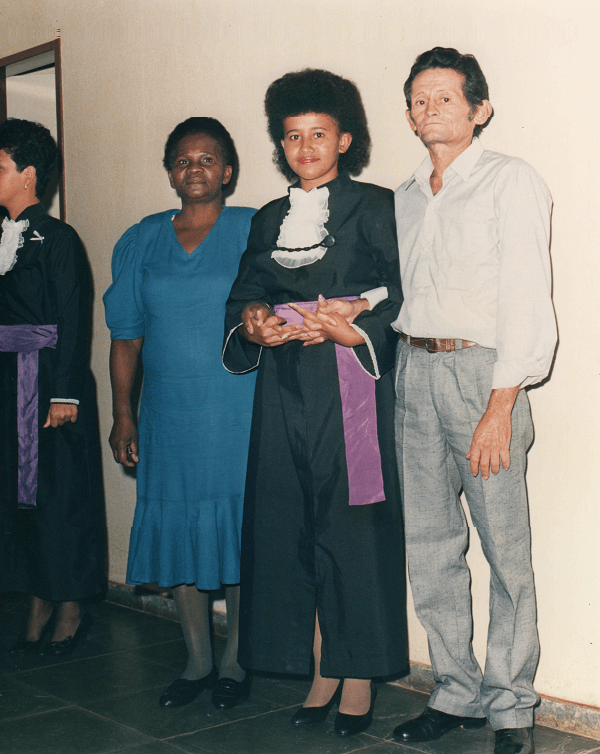

Virei madrugadas estudando para conseguir passar na seleção. De fato, aos 17 anos, eu me tornei professora para orgulho da dona Djanira e do seu Moisés. E vocês, leitores que aqui estão me conhecendo, imaginem o impacto dessa mudança na minha vida e na vida dos meus irmãos! Como eu era a segunda mais velha, eles contam que viram muito rápido o efeito da educação na minha vida. Aos 18, fiz meu primeiro concurso e aos 19 comecei a trabalhar como servidora pública e a ganhar muito mais do que os dois salários mínimos que os meus pais conseguiam para sustentar uma família grande como a nossa. Essa foi uma prova cabal e incontestável para meus irmãos de que a educação transforma a vida da gente.

Meus irmãos dizem que quando viram a minha vida transformada, passaram a não duvidar mais do poder da educação.

Quando eu tive a oportunidade de frequentar a escola e me tornar professora, rompi um ciclo que já vinha se repetindo há gerações. Comecei a trabalhar com crianças na comunidade de Ceilândia. Escolhi ser professora na região em que fui aluna. Trabalhei nas escolas onde eu havia estudado porque sabia que aquela criança que encontraria na sala de aula, provavelmente, teria uma história parecida com a minha. Sabia quais desafios ela teria de vencer.

O contato com os adolescentes

Comecei a trabalhar com as séries iniciais. Fui alfabetizadora e dinamizadora por volta de uma década. Depois, cursei letras na Universidade Católica. Concluí no ano de 2000 e, em seguida, passei a trabalhar com adolescentes. Queria inovar, conhecer outra faixa etária, e aí aconteceu um segundo grande marco na minha história.

Quando entrei na sala de aula de uma turma de 6º ano, fiquei assustada com o grau de desinteresse pela escola; a sala era o caos. Foi na escola onde eu havia sido aluna 11 anos antes, o CEF 10 de Ceilândia, na 23/25, um ponto de grande vulnerabilidade social. Eu ali, interessada em ajudá-los a estudar, aprender classes gramaticais, leitura e interpretação de texto, e ninguém me dava bola.

Óbvio que não consegui restabelecer a ordem e saí dali transtornada. Cheguei à sala da diretora e disse: “Não sei o que está acontecendo, mas preciso sair daqui agora.” E o que estava acontecendo era que eu estava em um processo de adoecimento psíquico. Cheguei a cogitar deixar de dar aula, mas, antes, quis investigar as razões do meu adoecimento e, na psicoterapia, descobri que o meu adoecimento estava associado a essa sensação de fracasso e de impotência que enfrentava em sala de aula.

A minha experiência com educação foi muito arrebatadora e eu pude ver de maneira consistente o quanto a educação é decisiva para mudar a nossa história.

Eu tinha expectativa de que encontraria na sala de aula jovens interessados em mudar as suas histórias a partir da educação. Quando eu vi a juventude virando as costas para a escola, me questionei. Por que que nós temos taxas tão altas de evasão e abandono? Por que a gente matrícula mil crianças na Educação Infantil e só 700 chegam ao Ensino Médio? Por que justamente quem evade, muitas vezes, são os estudantes negros?

Fui estudar sobre essas questões e descobri que, na verdade, nossos jovens viram as costas para a escola porque a escola vira as costas para eles antes. Fiz especializações e cursos de extensão para ter essas respostas e conclui que nós temos um modelo educacional obsoleto, ultrapassado, que não consegue permitir que os jovens deem sentido ao que a escola está propondo. Temos uma estrutura educacional com uma série de problemas, como professores com formação inicial frágil, ausência de formação continuada, estruturas escolares precárias e metodologias que não dialogam com essa nova geração de nativos digitais. A gente tem uma escola que parou no século 19.

Naquele ponto, percebi que o problema estava nas minhas aulas e pensei em agir diferente. Decidi prestar atenção ao que os estudantes tinham para me dizer. Outro erro que cometemos é reforçar uma cultura adultocêntrica que considera as crianças e os adolescentes como tábulas rasas, páginas em branco. Depois dos estudos para me atualizar, percebi que tinha que subverter essa lógica e prestar muita atenção ao que os estudantes estavam dizendo. E notei que eles falavam bastante sobre redes sociais e decidi utilizá-las como ferramenta pedagógica.

Comecei com o Orkut, depois migrei para o Facebook, e percebi que os alunos se apresentavam nas redes sociais de uma maneira muito mais livre do que se apresentavam na escola. Consegui conversar com os mais tímidos para atendimento individual, em produções de texto, por exemplo.

Mas houve um acontecimento que me chamou muito a atenção: uma aluna negra de 13 anos produziu e postou um vídeo no qual ela se apresentava dançando. O vídeo tinha um apelo erótico que me assustou. Ela colocou uma roupa que deixava o corpo todo em evidência e escolheu para ser executada uma música que desqualificava terrivelmente a mulher. Aquilo me incomodou porque a minha concepção de educação é uma concepção integral e para o desenvolvimento humano.

Aliás, esse é um outro erro que escola comete. A escola concebe o estudante do pescoço para cima, apenas como uma cabeça que pensa. Esquece outras dimensões que envolvem, desde o lugar de onde a pessoa vem, passando pela identidade étnica que ela traz, se é menino ou menina, com quem mora, como vive, qual o seu pertencimento, qual sua relação com o território? A escola esquece disso tudo e muitas vezes se limita a treinar e condicionar os estudantes para passar no vestibular. Decidi mudar essa lógica.

Eu sabia que se fosse conversar com a menina ela ia se sentir censurada e eu perderia o espaço de diálogo com ela. Então, fui pesquisar sobre o tema e descobri que esse comportamento tem nome, chama-se sexting e é cada vez mais recorrente entre os jovens. No caso da garota, o que me chamou a atenção é que ela própria era a autora do conteúdo. Li a respeito para entender melhor aquele comportamento. Descobri a razão: temos uma cultura que convence as nossas meninas de que elas são subalternas.

A cultura escolar, a cultura de casa e as representações das mulheres na mídia convencem as meninas de que elas são fracas, inferiores e subalternas, e que devem performar de maneira submissa. Mas, além disso, essas jovens também são convencidas de que o melhor papel que elas podem desempenhar como mulheres é o papel de objeto sexual. Elas são convencidas a performar para atrair o olhar masculino. Isso acontece muito cedo. Uma das questões essenciais na formação da nossa identidade são as representações sociais. E a mulher é sempre reportada como objeto sexual. Personagens como chacretes, Tiazinha e Mulher Melancia são referências femininas celebradas pela mídia. Elas são as referências que chegam às garotas em um bombardeio de imagens que as convencem da sua subalternidade.

Essas são as chamadas tecnologias de gênero e as pedagogias afetivas, que atuam para convencer essa menina de que o que de mais importante pode acontecer na vida dela é ser escolhida por um homem para se casar. É importante lembrar que esse processo de subjetivação dentro da cultura tem início muito antes, quando apresentamos os contos de fadas para as meninas. Nessas histórias clássicas, a mulher é representada como alguém sem protagonismo, sem força. As coisas boas que acontecem nos contos de fadas com as princesas sempre reportam a poderes sobrenaturais e nunca ao poder da própria personagem.

Além disso, nesses contos, sempre há uma rivalidade entre as mulheres para conseguir a atenção de um homem. A Branca de Neve rivaliza com a madrasta pela atenção do pai, a Cinderela briga com as irmãs para ser notada pelo príncipe. Por força dessas tecnologias de gênero e pedagogias afetivas, as meninas crescem acreditando que a coisa mais importante na vida é ser escolhida por um homem para casar. Isso reduz a perspectiva dessas jovens e faz, por exemplo, com que o Brasil seja o quinto país no mundo com casamentos infantis.

Girl Power: o projeto Mulheres Inspiradoras

Então, qual era o meu desafio? Mostrar para aquela menina de 13 anos que não há nenhum problema em ser bonita, em ser sensual, em lidar com a sua sexualidade, mas eu tinha que dizer que aquela não é a única possibilidade identitária para ela. Foi assim que criei o projeto Mulheres Inspiradoras, que tem como princípio essencial apresentar para as garotas outras possibilidades identitárias.

O objetivo era que elas colocassem em questão esses modelos cristalizados na nossa cultura e, a partir dessas reflexões, pudessem vislumbrar outras identidades e caminhos possíveis. E quais foram as ações do projeto? Quero contar mais sobre ele, todos os seus detalhes, a repercussão no Brasil e, principalmente, na vida da comunidade. Mas isso é capítulo para uma outra história. Quer conhecer? Clica aqui que eu te conto.